土木与水利工程学院成立于2019年7月,现有在校生1111人,设有水利水电工程、环境生态工程、环保设备工程、土木工程四个本科专业,环境科学与工程为校级高峰学科。学院全面落实立德树人根本任务,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,致力于培养高素质的专业人才,逐步形成了规模适度、结构合理的办学格局。

一、党建领航,夯实发展根基

(一)夯实党建基础,提升党建质效

学院党委始终把党的政治建设摆在首位,下设3个教工党支部和3个学生党支部,通过校级第二批党建“标杆院系”“样板支部”验收,获得“优秀基层党组织”等多项荣誉。教工党支部书记全部实现“双带头人”,学生党支部书记均由经验丰富的一线辅导员担任,为党建工作的高质量开展提供了坚实的基础。学院党委充分挖掘各支部党建工作亮点,深入开展“一支部一品牌”创建活动,推动党建与业务深度融合。学院团总支多次荣获校级“五四红旗团支部”“三下乡志愿服务优秀团队”等称号。

(二)党建业务融合,促进全面发展

学院党委积极探索党建工作新模式,围绕“党建+课程思政”,将思政元素融入专业课程教学,引导学生树立正确的价值观和职业道德观;推进“党建+管理服务”,提升管理效能,为学生就业、考研等提供更加优质高效的服务;深化“党建+品牌建设”,打造具有学院特色的专业品牌和文化品牌。党建工作与教学科研、学生管理、服务社会等有机结合,充分发挥基层党组织的政治功能,提升办学治院水平。

二、学科引领,推动高质量发展

(一)优化师资结构,高层次人才集聚

学院高度重视师资队伍建设,加强高层次人才引进,目前拥有一支结构合理、素质优良的教职工队伍。现有教职工53人,专任教师54 人(含职能部门教师),其中教授4人,正高级工程师1人,副教授10人,高级工程师2人,博士学位教师35人,专任教师博士率64.81%。学院拥有省级教学名师1人,省级教坛新秀3人,具有硕士生导师资格教师7人。优秀的师资力量为学院的教学、科研和人才培养工作提供了强有力的支持。

(二)实验中心支撑,学科建设稳步推进

学院拥有土木与水利实验实训中心和环境实验中心,为学科建设和人才培养提供了重要的硬件支撑。土木与水利实验实训中心下设18个实验室,环境实验中心下设13个实验室,为水利水电工程、环境生态工程、环保设备工程和土木工程等四个专业的发展和大学生科技竞赛及创新实验提供了强有力的保障。学院积极响应省委“三地一区”“七个强省”战略部署,在学科建设方面取得了一系列成果,拥有安徽省省级一流课程《环境监测》《仪器分析》《水资源规划及利用》《环境生态学》和《环境保护概论》。

项目单位 | 项目级别、类别 | 项目名称 | 负责人 |

土木与水利工程学院 | 省级一流课程 | 环境监测 | 朱兰保 |

土木与水利工程学院 | 省级一流课程 | 仪器分析 | 盛蒂 |

土木与水利工程学院 | 省级一流课程 | 水资源规划及利用 | 戚晓明 |

土木与水利工程学院 | 省级一流课程 | 环境生态学 | 马莉 |

土木与水利工程学院 | 省级一流课程 | 环境保护概论 | 朱兰保 |

(三)科研平台助力,科研成果丰硕

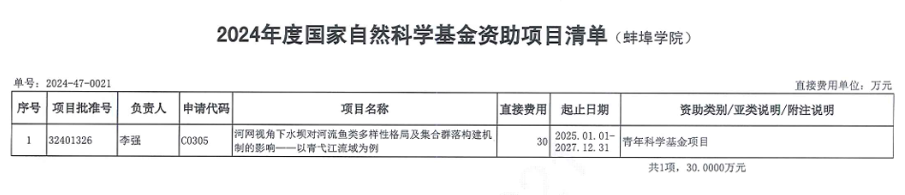

学院积极统筹人才资源开展有组织科研,现有科研平台“安徽省乡村生态环境保护与修复研究中心”1个,科研团队“淮河流域水生态环境修复与生物多样性保护科研创新团队”“淮河流域水资源管理理论与应用”“智慧土木”等3个,参与建设安徽省科研创新团队“智能检测与装备科研创新团队”1个、校级重点科研团队“美丽安徽建设科研团队”1个。学院教师主持国家自然科学基金3项、科技部国家级星火计划项目1项、省级教科研项目20余项,承担横向项目累计科研经费1152余万元,发表学术论文百余篇,其中一类论文20余篇,授权发明专利和软件著作权80余项,获得水利部大禹科技进步奖2项、江苏省科技进步奖1项。学院积极吸收学生参与教师科研项目,科研有效反哺教学,深入推进产教融合人才培养模式。

三、五育融合,培育时代英才

(一)德育铸魂,厚植家国情怀

学院持续推进“三全育人”,深度落实“五育融合”,将德育放在首位,注重培养学生的思想政治素质和道德品质。学院大学生深入社区宣讲党的二十大精神获《中国教育报》头版报道;学院党委联合龙子湖区农业农村水利局等单位举办2024年“世界水日”“中国水周”主题宣传活动;承办蚌埠市2025年“国际生物多样性日”宣传活动,通过丰富多彩的活动形式,引导学生树立节水护水意识,积极参与生物多样性保护行动,增强社会责任感。学院团总支、学生党支部常态化深入社区、中小学开展“4·22世界地球日”“全球战塑”等各类宣讲活动,传播绿色发展理念,在学生心中种下了环保的种子。学院团总支与学生党支部深度协作,紧扣重大节假日的文化内涵与精神内核,开展了一系列主题鲜明、形式多样的特色活动,清明节缅怀先烈祭扫活动、喜迎国庆红歌合唱比赛等,引导青年学子厚植家国情怀,传承中华优秀传统文化与红色基因。

(二)智育提质,培养创新能力

学院以智固本,提智育人,积极组织学生参加各类学科竞赛和创新创业活动,构建“以赛促学、以赛促创、以赛促用”育人模式,形成覆盖“校级省级国家级”的三级竞赛培育机制,实现人才培养质量跨越式提升。近年来,学科竞赛取得国家级奖项12项、省级奖项72项,大学生创新创业训练项目立项国家级28项、省级50项。鼓励引导和组织师生积极参加各类学术含量较高的竞赛,强化竞赛的统筹与组织,在“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、“挑战杯·华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛、大学生节能减排社会实践与科技竞赛、安徽省乡村振兴创新创业大赛等赛事中,学生团队屡创佳绩、硕果累累,充分展示了学院在智育培养方面的显著成效。

(三)体育赋能,锤炼强健体魄

学院扎实推进体育育人,培育学生的拼搏精神,积极开展各类校园竞技体育比赛,鼓励学生参与体育锻炼,锤炼强健体魄。举办运动会、篮球赛、足球赛、晨跑等体育活动,为学生提供了展示自我的平台,培养了学生的团队协作精神和竞争意识。学生们在体育赛事中积极拼搏,增强了学生身体素质,培养了团队协助精神和坚韧不拔的意志。

(四)美育润心,提升人文素养

学院充分发挥专业特色与优势,将美育融入人才培养全过程。通过开展传统文化教育,引导学生领略中华优秀传统文化的魅力,增强文化自信,积极拓展“一院一精品”品牌建设,加强心理健康阵地建设,关注学生的心理健康,培养学生积极乐观的心态和健全的人格。组织开展心理情景剧大赛、心理绘画大赛等各类活动,提升学生的审美能力和人文素养,让学生在美的熏陶中茁壮成长。

(五)劳育塑品,增强社会责任感

学院将专业学习与劳动教育有机结合,组织学生参与各类社会实践活动和志愿服务项目,培养学生的劳动意识和社会责任感。通过植树、环境整治、社区支教、节水宣传等志愿服务活动,让学生在实践中运用专业知识,提升专业技能,增强对社会的了解和责任感。广泛开展第二课堂和暑期“三下乡”活动,为学生提供了丰富的劳动实践机会,塑造学生良好的品德。2023年、2024年组建的暑期“三下乡”专业调研实践团队,在中青网、搜狐网等网络媒体发表新闻20余篇。

四、产教融合,彰显办学成效

(一)服务地方,协同创新育人

学院党委依托专业优势,积极探索基层党委、党支部与企业、乡村党组织共建形式,不断推动师生融入地方社会经济发展。学院与蚌埠市鑫禾建筑工程有限公司党支部、蒙城县鹤庵村党委和凤阳县玄武街道党支部签订党建共建协议,通过党建引领,实现资源共享、优势互补。通过与地方的紧密合作,学院为地方经济发展提供了人才支持和技术服务,同时也为学生提供了更多的实践机会和就业渠道。开展师生联学共建新模式,实现学生党建与教师党建资源共享、活动共建、管理一体化,师生支部结对开展活动,达到教师党支部与学生党支部共赢发展的局面。

(二)就业提质,育才成果显著

通过加强学业、就业指导,学风考风建设等,学生综合素质全面提升,毕业生应用能力较强,在华东地区特别是安徽省受到企事业单位的广泛好评,就业率一直保持较高水平,2023、2024年就业率均位居全校第二;近年来,学院考研升学率均位居全校前三,其中2024年考研升学率20.89%,位居全校第一,被“985”“211”“双一流”高校录取的考生达33.3%,2020级环境科学2班升学率达41.46%。积极鼓励在校大学生开展创业实践,截止2025年6月,已指导学生运营创犇达科技服务有限公司、零荃环保有限公司等6个实体公司以及3个优秀项目全部入驻学校创业孵化基地。获得优秀大学生创业团队5项,优秀大学生创业之星3项。

(三)承办学术会议,搭建学术交流平台

2023年,学院承办了安徽省环境科学学会学术年会,安徽省生态环境厅、蚌埠市政府,全省高校专家学者、企业代表等180余人参加会议。2024年承办了“安徽省高校生态环境类学科高峰论坛”和“安徽省大学生生态环境创新创业大赛”,吸引了全省20所高校500余件作品参赛。通过承办各类学术会议和学科竞赛,搭建了学术交流和成果展示的平台,促进了学科发展和人才培养,进一步提升了学院的知名度和影响力,为服务地方经济社会发展发挥了积极作用。

展望未来,土木与水利工程学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,聚焦学科专业内涵建设,进一步凝练特色方向,不断提高人才培养质量,拓展服务领域,为培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。